Por Joanna Burigo

Em 2022 a exasperação feminista com o sujeito universal foi invocada cedo no Brasil. Era ainda o segundo dia de janeiro quando um tweet afirmando que o identitarismo é um erro foi lançado por Alberto Cantalice, vice-presidente da Secretaria Nacional de Comunicação do PT, e no sábado 15 o ensaísta baiano Antônio Risério responsabilizou o identitarismo por um aumento no suposto racismo de negros contra brancos em artigo publicado no caderno Ilustríssima, da Folha de São Paulo.

O racismo como estrutura social privilegia até o mais antirracista dos brancos. Racismo reverso não existe, como bem explica num esquete curto o comediante bengali Aamer Rahman em seu especial de comédia de 2004, Fear of a Brown Planet (nomeado em referência estética ao álbum Fear of a Black Planet, lançado pelo Public Enemy em 1990). Também sabem disso os 186 jornalistas da própria Folha que, na quarta-feira 19, publicaram uma carta de protesto afirmando que polemizar na busca por audiência às expensas da população negra é incompatível com valores democráticos.

Este texto parte deste episódio racista para uma reflexão feminista sobre o uso inconsequente de terminologias relativas às confluências entre política e identidade. A insistência de homens que cabem na definição de sujeito universal em empregar “identitarismo” como termo guarda-chuva para deslegitimar identidade como pauta política acontece com tanta frequência que parece razoável concluir que o sujeito universal não sabe o que significa o termo, e o usa para refutar perspectivas que causam desconforto. Risério foi vago na articulação do identitarismo que insinua dar força ao inexistente racismo de negros contra brancos. Em seu tweet, Cantalice tampouco explica o que pensa sobre o termo para além de considerá-lo errado, importado e um desvio da pauta central, que para ele é, desigualdade social.

O que o sujeito universal falha em reconhecer é que ativistas políticas organizadas e reconhecidas por questões de identidade têm, na realidade concreta e material da desigualdade, o foco central de nossas pautas. Desigualdades sociais podem ser e são avaliadas em relação a várias categorias de análise e critérios. Raça e gênero são duas constantemente usadas pelo IBGE, por exemplo.

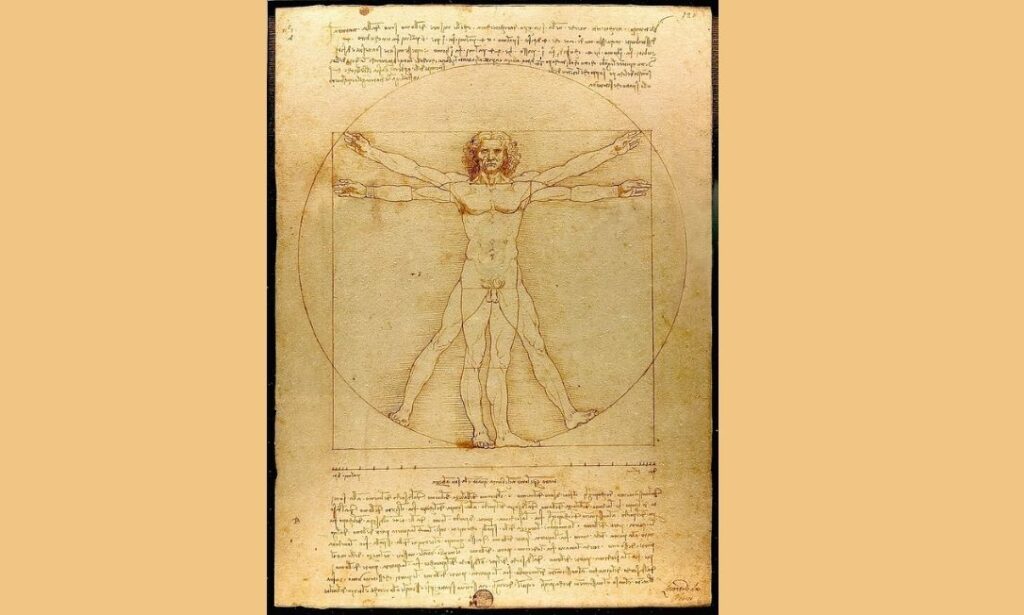

A dificuldade que o sujeito universal tem em compreender isso resulta de ele estar acostumado a se entender como a voz da razão, a ser recipiente das benesses de uma sociedade que tem racismo e sexismo como estruturas, a ter o mesmo corpo que estatisticamente mais vê ocupando os mais importantes assentos do poder social e institucional, além de ter sua imagem e semelhança como referencial de humanidade, e até de deidades.

Se, como para o restante de nós, a identidade dos homens cis brancos fosse sistematicamente lida como impedimento para que suas vozes fossem ouvidas, ou para que sua razão fosse contemplada, ou para que políticas públicas fossem formuladas, ou para garantir acesso a espaços de poder, talvez o sujeito universal compreendesse que atrelar a noção de identidade à noção de política não é um exercício importado, nem leviano, nem secundário. Talvez entendesse que nem sempre é motivado por individualismo ou para ganhos capitais. E quiçá entendesse que é, na verdade, central à formulação e manutenção da própria desigualdade, portanto crucial para qualquer reflexão política minimamente calcada na realidade.

SUJEITO UNIVERSAL

Ao usar a expressão “identitarismo” de forma derrogatória e sem situar o significado do termo, o sujeito ou está agindo de má-fé ou, sem querer, revela não entender que pesquisar, estudar e desvelar e identidade é abordar as relações entre identidade e desigualdade.

Esse sujeito sabe que a desigualdade não acontece no vácuo, pois é perfeitamente capaz de compreender o conceito de desigualdade econômica. O pulo que ele não dá é o que incorpora o corpo no corpo de conhecimento. Ele ouve e enxerga muito mal aqueles e aquelas que não se parecem consigo, e é nessa escuta e visão negligentes que o sujeito universal acomoda também muito mal, em sua visão de mundo, que desigualdade pode ser e é objetivamente mensurável pela observação da realidade dos corpos a partir de parâmetros que podem ser catalogados sob o termo “identidade”.

Gênero e raça, mas também sexualidade, deficiência, religião, biotipo e nacionalidade são algumas das muitas categorias analíticas que entram nesse rol.

Brandir que questões de identidade são secundárias ou que atrapalham a política é irresponsável, e objetivamente falso, visto que o corpo e o entendimento que temos das nossas identidades são centrais à experiência humana em sociedade.

O sujeito cujo senso de identidade deriva de um corpo constituído das características consideradas representativas daquilo que é marcado como universal da humanidade – e, portanto, daquilo que molda imaginários como sendo o ideal de humanidade – é o sujeito que mais se autoriza a dispensar questões de identidade como sendo centrais ao desenvolvimento do pensamento, teoria e práticas de combate à desigualdade.

E ainda que caber nas definições de sujeito universal não seja exatamente uma escolha, o que a insistência em sua centralidade pela via da desqualificação de pensamentos e práticas políticas e ativistas baseadas em identidade indica é um desejo de poder, não maior nem melhor entendimento sobre política e sociedade.

MARXISMO

Entendo que o termo “identitarismo” em teorizações e críticas marxistas se refere aos usos perversos de questões de identidade para benefício individual ou capital. É claro que identidade – como qualquer outro termo ou conceito – pode sequestrar o debate e práxis políticas se usada para eclipsar desigualdades e injustiças históricas. Mas não me parece profícuo enquadrar a crítica a empregos egoicos e/ou capitais da noção de identidade na política como sendo consequências de identidade quando são produtos da subjetividade neoliberal.

A escolha por individualizar pautas ao invés de focar na desigualdade social pode se desdobrar a partir de muitos fatores que vão do egotismo oportunista de auto engrandecimento através do emprego fetichista da própria identidade à pura necessidade de sobrevivência com dignidade no capitalismo. Mas esta escolha não resulta da identidade dos sujeitos que a fazem.

Se uma mulher fizer uso dos discursos do feminismo sem compromisso com as pautas feministas de combate a desigualdades e injustiças históricas, isso não acontece por ela ser mulher – ou seja, por conta de sua identidade – mas sim porque ela fetichiza o feminismo para benefício próprio, simbólico ou material. A estadunidense Barbara Smith, que é também lésbica, negra e socialista, já em 1979 alertava para o fato de que o feminismo pode muito facilmente ser usado como plataforma de autoengrandecimento para mulheres descompromissadas com a diversidade e a inclusão.

Concedo que o termo “identitarismo”, quando utilizado para fazer esta crítica, faz sentido. No entanto, é preciso reconhecer que, ao usar o termo “identitarismo” para fazer críticas aos usos fetichizados de identidade, ainda que adequadas, o significante que fica é “identidade”. Isso cria uma confusão danada e difícil de desfazer.

A importante separação conceitual entre “política de identidade” e esta definição de “identitarismo” deve insistir no discernimento entre ações, pautas e compromisso com reparações concretas de desigualdades pautadas em identidade, e não se desgastar em disputas por terminologias incompreensíveis para quem não tem intimidade com esta ou aquela teoria.

Na concretude da realidade, e tanto na direita quanto na esquerda, homens cis, brancos e sem deficiência aparente – ou seja, sujeitos universais – usam o termo “identitarismo” todas as vezes que querem deslegitimar pautas feministas e antirracistas, de pessoas com deficiência, dos LGBTI+, da população indígena, e de quem mais sofra as consequências da desigualdade por causa de sua identidade.

IDENTIDADE NA TEORIA POLÍTICA FEMINISTA

Quem tem medo da política de identidade? Certamente não o feminismo. As ciências políticas feministas vêm dissecando a questão da identidade desde ao menos a década de 1990, e urge acomodar este longo trem de pensamento na discussão sobre o tema.

Para a escrita deste texto me escorei no que a professora de Política e Teoria de Gênero na London School of Economics, Anne Phillips, listou e avaliou como sendo pontos contundentes sobre a questão conforme reflexões de Wendy Brown, Susan Bickford, Susan Moller Okin, Iris Marion Young, Nancy Fraser e Nirmal Puwar para uma das aulas do curso em que tive o privilégio de ser sua aluna. Também me serviram de baliza conceitual para esta reflexão as perspectivas do feminismo interseccional conforme articulações de Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge, e a práxis do feminismo da América do Sul que vem centralizando o corpo em assembleias públicas e manifestações de resistência ao patriarcado e ao sistema neoliberal, como vem avaliando Judith Butler.

Phillips começa seu argumento invocando o marido de Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre. Em 1949 ele qualifica como “humanista liberal” o indivíduo constituído de um conjunto de características universais, e que se coloca como humano questionando por que o judeu precisa da marcação identitária “judeu”. Este me parece ser o mesmo (tipo de) sujeito que nós feministas latino-americanas chamamos de “sujeito universal”: o sujeito que não entende que sua identidade não representa a humanidade, mas sim a hegemonia, e que tem por hábito desqualificar marcações identitárias sobre política como “identitarismo” para poder então negligenciá-las. Wendy Brown descreve como “política de identidade” tudo que refuta este movimento – ou seja, o que recusa a proposta ilusória de uma pretensa universalidade que se manifesta quase que invariavelmente em corpos cis, brancos e masculinos.

As características comuns aos muitos entendimentos de política de identidade na sistematização de Phillips são: a habilidade de ressignificar discursos de opressão subvertendo seus termos derrogatórios (“orgulho LGBTI+” e “black is beautiful”, por exemplo); o entendimento de que passar por experiências de opressão fornece insights importantes sobre a mesma; a auto-organização dos grupos marcados por identidade (como “mulheres”, ou “negros”, ou “judeus”); e a rejeição de soluções para problemas sociais que dependam da negação das diferenças entre seres humanos.

Já as preocupações comuns sobre política de identidade, Phillips compila, são: o potencial para fomentar ressentimento; parca habilidade para lidar com identidades híbridas ou múltiplas; a promoção de vigilância e regulação de identidades; a possibilidade de “desuniversalização”, ou ainda, de bloquear qualquer senso de experiência comum entre sujeitos diversos; e (a mais comum no Brasil) o deslocamento de foco do materialismo político para identidade. Discorro abaixo sobre as ponderações que a professora fez sobre estas aflições, e trago outros neutralizantes para esse pânico patriarcal.

Para que pudéssemos debater a questão do ressentimento, Phillips nos exigiu a leitura de Wounded attachments (em tradução livre minha, Apegos feridos, 1993) de Wendy Brown, que aborda muito honestamente os riscos do apego a feridas sociais causadas por questões de identidade, sugerindo que a obsessão com injúrias identitárias formam o que, na época, chamava-se de paralisia do politicamente correto. Phillips lembra que a paralisia é um aspecto-chave do ressentimento, e Brown qualifica ambos como preocupações legítimas sobre as consequências das políticas de identidade.

Penso que essa reação é o medo daqueles que querem permanecer sendo o paradigma da universalidade.

Também tivemos que ler Anti-anti identity politics (Contra os contra políticas de identidade, 1997) de Susan Bickford, que estabelece duas vias importantes para que se pense em nuances de identidade e política com rigor e discernimento. Uma, a lembrança de que o próprio conceito de “identidade” é rico e diverso em significados. Outra, a noção basilar de que identidade não é inimiga da política.

Bickford tampouco desperdiça latim cauterizando feridas de quem nunca foi machucado por identidade, o que é adorável. Ao invés disso, argumenta que as críticas ao problema do “identitarismo”, inclusive e sobretudo as vindas dos homens da esquerda, costumam também vir desacompanhadas de soluções para problemas de desigualdade. Enquanto isso, o feminismo segue ocupadíssimo em mobilizar identidade na direção de cidadanias verdadeiramente democráticas frente a desigualdades visíveis na política vigente.

A preocupação com a suposta incapacidade de lidar com identidades híbridas ou múltiplas sempre me pareceu falaciosa por recorrer a um essencialismo que não é típico de quem propõe políticas de identidade, mas sim de quem as rejeita ou se recusa a engajar com elas.

Foi com imensa alegria que descobri, lendo Inclusion and Democracy (Inclusão e Democracia, de 2002), do primeiro de muitos plenos acordos que tenho com sua autora, Iris Marion Young. Além disso, hoje me sinto confiante para adicionar que, frequentemente, grupos tratados como “identitários” por detratores da ideia de identidade como fundamental para o entendimento e aprimoramento de práxis política são justamente quem apresenta maior habilidade para lidar com a diversidade das identidades.

Esta preocupação é dos detratores de políticas de identidade. Quem propõe pensar identidade na política está, justamente, esgarçando quaisquer essencialismos. Exemplos excelentes para ilustrar a perspectiva que acabei de oferecer são dois conceitos oriundos do feminismo negro: a interseccionalidade conforme Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge, e as imagens de controle de Patricia Hill Collins, que aborda causas e consequências da fabricação de falsas noções políticas de identidade pela manipulação imagética com fins de controle social.

Frente a este medo de que o reconhecimento acerca de nossa diversa realidade cause a perda de um senso de unidade entre nós, sempre questionei: qual unidade e frente a que?

Rinocerontes, orquídeas ou alienígenas de galáxias muito distantes não são os responsáveis por sexismo e racismo e desigualdades econômicas; é mesmo a humanidade quem produz estes problemas. Não somos nem nunca fomos uma coisa só, e me parece obscuro nos apegarmos a noções falaciosas de universalidade em detrimento de reconhecer diferenças e como estas podem produzir injustiças.

Em relação à preocupação de que políticas de identidade promovem vigilância e regulação de identidades, Phillips reconhece que há aspectos inerentemente controladores no exercício de limitar categorias – e a realização de políticas de identidade depende de categorizações. Todavia, ela insiste, e concordo, divisões como “nós e eles” não são o cerne da questão de identidade. Phillips não chega a dizer que a preocupação de que política de identidade bloqueia a possibilidade de compreendermos experiências comuns entre sujeitos diversos é preocupação exclusiva de homens cis brancos, mas Wendy Brown, ainda que mais discretamente do que acho necessário, sugere exatamente isso.

Susan Bickford salienta que quaisquer linguagens que se propõem a ser comuns vão necessariamente excluir quem não cabe nelas, e que é difícil de imaginar como alguém poderia articular clamores políticos contra opressão sem nomear identidades e grupos. Bickford tampouco deixa passar batido que o enquadramento de políticas de identidade como sendo mimimi derivado de sofrimentos individuais é uma perspectiva da cultura dominante sobre política e identidade, e não uma perspectiva correta. Esta noção é ecoada no pensamento de Iris Young, para quem exclusões operam através de opressões e privações sociais, mas também, e importantemente, através de silenciamentos e de negar às pessoas suas especificidades e vozes.

Na reflexão precisa de Young, clamores por justiça baseados em identidade não são clamores por identidade, mas sim clamores por justiça.

Para pessoas cujas identidades serviram de justificativa para que não fossem livres ou abertamente diferentes, o clamor por justiça baseado em identidade vem do desejo de viver sem continuar sofrendo desvantagens sociais e econômicas por conta dessas diferenças.

Por fim, e nos livrando da preocupação acerca do suposto deslocamento de foco da pauta, Nancy Brown explicita o óbvio: políticas de identidade não existem em contraposição aos importantes raciocínios políticos sobre alienação, exploração e desigualdade econômica, mas sim adicionam e ampliam as problemáticas do capitalismo ao reconhecer que estas também se acentuam por identidade.

ELEIÇÕES 2022

Estas são breves notas sobre algumas perspectivas teóricas feministas em relação à política e identidade, e espero que elas ajudem a esclarecer alguns entendimentos sobre nossas críticas ao sujeito universal. Termino este longo porém longe de exaustivo texto na expectativa de que, no restante deste ano eleitoral, a gente tenha a alegria de não precisar rebater sujeitos universais usando grandes canais de mídia para deslegitimar o que mal entendem.

Espero também que todo uso insidioso ou mal informado de terminologias das margens seja revelado até que o entendimento de que identidade é um critério fundamental da política esteja sedimentado no imaginário social.

Sueli Carneiro famosamente disse que “entre esquerda e direita, continuo sendo preta”, e até eu, que sou cis e branca, sei que à esquerda ou à direita os sujeitos universais continuam precisando ouvir e ver um pouco melhor.

Fonte: Catarinas.