Por Angélica Ferrarez de Almeida

O século XXI tem sido o século das imagens. Disputas de narrativas tem se dado no contexto das redes sociais, em que imagens viralizam em curto espaço de tempo, alimentando o imaginário social e definindo o lugar das pessoas no mundo. Neste contexto, a socióloga estadunidense Patrícia Hill Collins, em Pensamento Feminista Negro, apresenta-nos as imagens que são internalizadas como “imagens de controle”. Diferentemente dos estereótipos — que partem da elaboração de imagens negativas —, as imagens de controle podem produzir lugares de poder e privilégio para determinados grupos, bem como naturalizar lugares de sujeição, hiperssexualização e violência para outros.

O lugar do nosso corpo no mundo, sua inscrição social, passa por uma tomada de consciência que, como aponta Frantz Fanon, na obra clássica Pele negra, máscaras brancas, muitas vezes é desenvolvida por um estímulo externo, um olhar do outro, que nos fixa e constrói as representações. Fanon narra que tomou consciência de seu lugar no mundo por meio da percepção de uma criança branca que o apontava e falava para a mãe: “Olhe, um preto!”. Ao que no final emendou: “Mamãe, olhe o preto, estou com medo!”.

Em outra passagem, o autor conta a história do encontro de uma mãe negra e sua filha negra com uma mãe branca e sua filha branca, no qual a criança branca aponta a negra e diz: “Olha mãe, uma babá criança”. Naquele momento, a criança negra pode ter elaborado para si um suposto lugar para o seu corpo a partir de um estímulo que lhe foi externo, que partiu das representações totalizantes que as pessoas brancas têm das negras.

Então, é este lugar construído a partir do olhar do outro, que nos fixa não apenas com sua violência, hostilidade, medo, agressão e sujeição, mas com a ambivalência do desejo de possuir. Aqui reside o corpo da “mulata trágica” de que nos fala bell hooks em Olhares Negros. Intercambiando experiências entre a dor, a violência e a agência sexual selvagem, a autora a descreve utilizando um gênero do teatro: a tragédia. Diferentemente da categoria drama, que encena conflitos sociais, a tragédia traz em si a dimensão da desgraça e da morte. O desfecho neste gênero é sempre a morte, e a “mulata trágica” encobre a desgraça da invisibilidade e a morte da própria mulher negra.

No Brasil, a mulata como figura mítica que povoa o imaginário social nasce pelo regime do racismo e é embalada pelo mito da democracia racial. Desenhada por Di Cavalcanti, eternizada nas marchinhas de carnaval, “animalizada”, “exotizada”, “fetichizada”, ela preencheu as fantasias dos sujeitos brancos.

Lélia Gonzalez pensando a naturalização da categoria mulata no Brasil nos conta, em Racismo e sexismo na cultura brasileira, como os comentaristas do carnaval narravam um desfile: “Todos sob o comando do ritmo das baterias e do rebolado das mulatas que, dizem alguns, não estão no mapa”. “Olha aquele grupo do carro alegórico, ali. Que coxas, rapaz”. “Veja aquela passista que vem vindo; que bunda, meu Deus!”.

Eternizada no carnaval das marchinhas, a mulata é o “sabor do Brasil”. De Sargentelli a João Roberto Kelly, ela é a “Mulata Bossa Nova”, e em Lamartine Babo, ela é objeto do desejo, mas não da filiação amorosa: “Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero o seu amor”.

É importante pensar como as imagens carnavalescas, como nos exemplos acima, e também os discursos literários colaboraram para a construção do lugar social da mulher negra como mulata. Tais imagens acabam objetificando seus corpos, fetichizando sua presença, imprimindo selvageria, hiperssexualizando o ofício da passista e projetando a imagem do Brasil como o país quente dos trópicos. Isso, por sua vez, serve para consolidar as imagens do país do carnaval, do futebol, da alegria, da mulata, do povo hospitaleiro e servil.

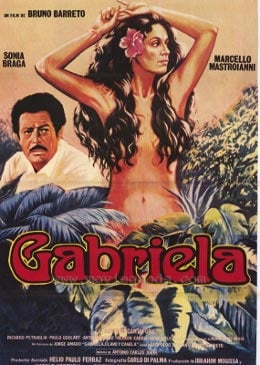

A literatura e a teledramaturgia, como fontes históricas, estão repletas de tais personagens. Quem não se lembra da célebre cena de Sônia Braga na telenovela Gabriela, da Rede Globo, adaptada do romance de Jorge Amado? Em Jorge Amado, ela é sabor, ela é “cravo e canela”, despertando as fantasias sexuais dos sujeitos pelo paladar. Em O Cortiço, de Aluísio Azevedo, ela é cheiro de manjericão que convoca as outras experiências sensoriais.

Interessante que, se pensarmos na construção da categoria do homem mulato, a realidade é bem diferente. O mulato foi construído a partir do desejo da ascensão social pelo embranquecimento. Neste sentido, ele é o homem que teve o mínimo de mobilidade social. Gilberto Freyre, em Sobrados e Mucambos, descreve os bacharéis, os primeiros negros a cursar universidade, como mulatos. Aluísio Azevedo em O Mulato, descreve os agentes sociais que carregam o peso da ascensão social como mulatos.

Enquanto isso, as mulatas têm seus corpos invadidos, e desses, aliás, se depreendem as imagens do corpo-objeto, do corpo-desejo e do corpo-perigo. Há uma “economia sexual específica” que recai sobre este corpo-desejo e que tangencia a amoralidade, os discursos de posse, de ódio e violência. De tal sorte, há uma linha muito tênue entre as fantasias do corpo-desejo e o corpo-perigo projetadas sobre os corpos negros, uma pulsão de morte entre o desejo de possuir e o perigo do “outro”.

Em uma escala crescente escalonada pela psicanálise, a intelectual Grada Kilomba, referindo-se ao imigrante, diz-nos que o estrangeiro é considerado ilegal. Logo, é o fora da lei, que pode ou não ser criminoso, mas sempre oferece perigo, onde há perigo, há medo e, por conseguinte, a pulsão da violência, o desejo de matar. Sobre a mulata pesa o princípio da amoralidade. Ela é o que está fora da moral. O que está fora da moral é perigoso. O perigo gera o medo, e o medo daquilo e daqueles que você julga inferior, menor, gera a vontade de matar. Aqui reside a ambivalência entre o desejo sexual e o desejo de violência que incide sobre os corpos de mulheres negras.

É preciso questionar as naturalizações provenientes do mito da democracia racial para reelaborar os discursos e propor deslocamentos. Kilomba também nos alerta quando diz que vê imagens que não a representam como mulher negra, que representam o imaginário branco do que é ser negra, mas não são imagens de quem somos.

Deste modo, um grande combate através da produção de imagens precisa acontecer na arena de desarticulação do racismo. É necessário deslocar as gastas imagens nas quais mulheres negras foram enclausuradas e produzir imagens e representações que afrontem e desloquem o “eu hegemônico”. Repensar a categoria mulata é um passo importante para restituir cidadania, direito à produção de subjetividade e humanização das mulheres negras. Precisamos continuar trilhando este caminho com a certeza de que temos um longo percurso pela frente.

Fonte: Geledés.