Possibilidade de repatriação de bens culturais mobiliza debate sobre manejo de coleções formadas a partir de legado colonial.

Por Christina Queiroz

Em ascensão nos últimos 20 anos, solicitações de repatriação de objetos têm desencadeado discussões a respeito da forma mais apropriada de museus lidarem com coleções constituídas em processos de colonização territorial. Motivado por avanços nos estudos pós-coloniais e pelo aumento da visibilidade de comunidades marginalizadas, o debate esbarra no argumento, formulado sobretudo por quem detém as peças, de que elas estariam resguardadas nas instituições em que se encontram. Pesquisadores, no entanto, defendem a necessidade de repensar o uso e o acesso a esses acervos, dando espaço para que grupos a quem os objetos originalmente pertenceram também participem das decisões acerca do destino das peças.

As disputas envolvendo repatriação e restituição de objetos ocorrem em três cenários principais, explica o historiador Rodrigo Christofoletti, do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais. O mais recente diz respeito à pilhagem e ao tráfico ilegal de bens culturais, atividade que movimenta cerca de US$ 7 bilhões por ano, segundo o Federal Bureau of Investigation (FBI). “Nesse caso, os pedidos de repatriação se baseiam em tratados internacionais, a maioria instituída a partir da década de 1970”, conta. Observado desde a Antiguidade, outro cenário está relacionado à apropriação indevida de bens culturais, durante guerras e ocupações. “Já os pedidos de repatriação de objetos culturais removidos em circunstâncias coloniais, ou análogas às coloniais, como no caso de povos indígenas ou outras comunidades que não puderam impedir a pilhagem de sua herança material, são os que geram as maiores controvérsias”, explica Christofoletti, que é coordenador do Grupo de Pesquisa Patrimônio e Relações Internacionais, da UFJF. Segundo ele, desde meados dos anos 2000, questionamentos a respeito da manutenção de patrimônio cultural de grupos não europeus em instituições europeias têm se ampliado.

No Brasil, as principais solicitações envolvem artefatos indígenas deslocados entre 1500 e 1815. Um caso emblemático aconteceu em 1987 quando, em diálogo com antropólogos que trabalhavam em seus territórios, os Krahô decidiram solicitar a devolução de um machado considerado sagrado que integrava o acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP). Após meses de negociações, a USP devolveu o objeto por meio de uma concessão na qual a propriedade do machado permanece com o Museu Paulista, até que seu status de Patrimônio Nacional seja declarado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – algo que ainda não aconteceu. “O machado está sob custódia dos Krahô, no Tocantins, tendo retornado à sua função religiosa e social”, informa Christofoletti.

Outro acontecimento significativo ocorreu no ano 2000, durante a exposição Redescoberta: 500 anos ou mais, realizada em São Paulo. Na ocasião, foi trazido do Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhagen, um manto de penas vermelhas que pertenceu aos Tupinambá. Descendentes daquele povo, os Tupinambá de Olivença vivem no município de Ilhéus, na Bahia, e, ao tomarem conhecimento do artefato, reivindicaram sua permanência no Brasil. A demanda, no entanto, não teve sucesso. “Até meados do século XVIII, os Tupinambá se dividiam em diversos grupos espalhados por toda costa brasileira, do Pará a São Paulo, e mais de um grupo se considera seu descendente. Se o pedido de repatriação dos Tupinambá de Olivença fosse acolhido, muito provavelmente surgiriam disputas em torno do manto”, analisa Christofoletti. O historiador indaga se, nesse caso, o mais adequado não teria sido o Estado brasileiro incumbir-se da solicitação, responsabilizando-se pela guarda do objeto em um de seus museus. Criado em 1819, o Museu Nacional da Dinamarca teria recebido a capa de Mauricio de Nassau (1604-1679), chefe da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em território brasileiro. Christofoletti explica que, no total, existem seis mantos tupinambás remanescentes conhecidos pelos historiadores. Todos estão fora do país e integram acervos de museus europeus.

“Grandes museus do mundo, como o Nacional da Dinamarca ou o Museu Britânico, em Londres, defendem que essas peças raras estão mais seguras e bem conservadas em seus acervos. Em geral, eles relutam em abrir mão de objetos espoliados, muitos deles armazenados na reserva técnica e não acessíveis ao público”, afirma. No caso do Museu Real da África Central, na cidade de Tervuren, na Bélgica, em janeiro deste ano a instituição divulgou um comunicado em que reconhece que parte das coleções obtidas durante o período colonial foi retirada à força dos territórios originais. Em relação ao Congo, o comunicado afirma que “alguns objetos foram adquiridos usando métodos então ilegais na Bélgica, como pilhagem, tomada de reféns ou profanação”. O museu afirma que planeja criar um grupo de trabalho reunindo legisladores do Congo e da Bélgica para discutir possibilidades de restituição do patrimônio cultural africano. Em entrevista por telefone, Julien Volper, curador das coleções etnográficas da instituição, enfatiza que os objetos que fazem parte do acervo do museu pertencem ao Estado belga e, portanto, discussões sobre possibilidades de repatriação necessariamente precisam envolver os governos das duas nações. Ele lembra que, entre os anos 1970 e 1980, a partir de demandas do então presidente do Congo Mobutu Sese Seco (1930-1997), a instituição de Tervuren realizou um empréstimo de longo prazo de 114 peças de seu acervo para o museu nacional do país africano. Em 2007, constatou-se que, das 114 obras transferidas, apenas 21 permaneceram nas coleções do Instituto de Museus Nacionais do Congo. As demais haviam sido extraviadas.

Para Christofoletti, recuperar o patrimônio cultural material, mantido como legado colonial, seria uma forma de possibilitar, a grupos que guardam relação com as peças, a apropriação do passado e o fortalecimento de identidades. “Instituições como o Britânico ou o Louvre, em Paris, também detêm acervos enormes formados a partir de espoliações realizadas durante o período colonial. As instituições precisam rever sua relação com a dinâmica pretérita, de ocupação de territórios”, sustenta o historiador.

O papel que os grandes museus europeus desempenham na formação do imaginário sobre a África é destacado por Maria Cristina Cortez Wissenbach, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Ela lembra que o Museu Real da África Central, na Bélgica, possui a maior coleção do mundo de artefatos da África Central. O acervo foi formado a partir de expedições militares do rei Leopoldo II (1835-1909) no Congo, que foi propriedade pessoal do monarca entre 1885 e 1908 e, depois, colônia da Bélgica até 1960. “Objetos eram saqueados dos povos originários a cada conquista feita por suas expedições militares”, informa Wissenbach.

Ao ser reaberto em agosto de 2018 após cinco anos de reformas, o museu em Tervuren procurou repensar sua coleção, trazendo um olhar crítico ao período colonial. Deixou de expor, por exemplo, esculturas consideradas caricaturais ou de exaltação aos colonizadores belgas. Na visão de associações de afrodescendentes que vivem no país e solicitaram investigações para analisar a procedência de 125 mil objetos etnográficos, o esforço, no entanto, não foi suficiente. “Alguns acervos de museus criados entre os séculos XIX e XX são compostos por peças que chegaram por caminhos tortuosos, o que inclui a violência das expedições militares e trocas assimétricas de objetos”, diz o historiador David William Aparecido Ribeiro, que realizou pesquisas no museu belga entre 2019 e 2020, como parte do doutorado que desenvolve na USP. Ao demandar investigações para identificar como as peças chegaram ao museu, as associações não pretendem que todas elas sejam devolvidas, mas tornar pública sua procedência e fomentar o debate a respeito de casos em que a repatriação deve ocorrer.

Ribeiro lembra que na Europa as discussões sobre repatriação eram um tema candente nos anos 1970, após a independência de países africanos, mas saíram do debate público nas décadas seguintes. Ressurgiram no início deste século e ganharam impulso no ano passado, com a publicação de relatório encomendado pelo presidente francês, Emmanuel Macron. O documento recomenda que artefatos africanos, entre eles tronos e estátuas, sejam devolvidos aos países de origem, sempre que solicitados. Entre o fim do século XIX e a década de 1960, a França chegou a manter 20 colônias na África. “Os pedidos de repatriação representam tentativas de comunidades espoliadas de se apropriar da narrativa histórica”, analisa Ribeiro.

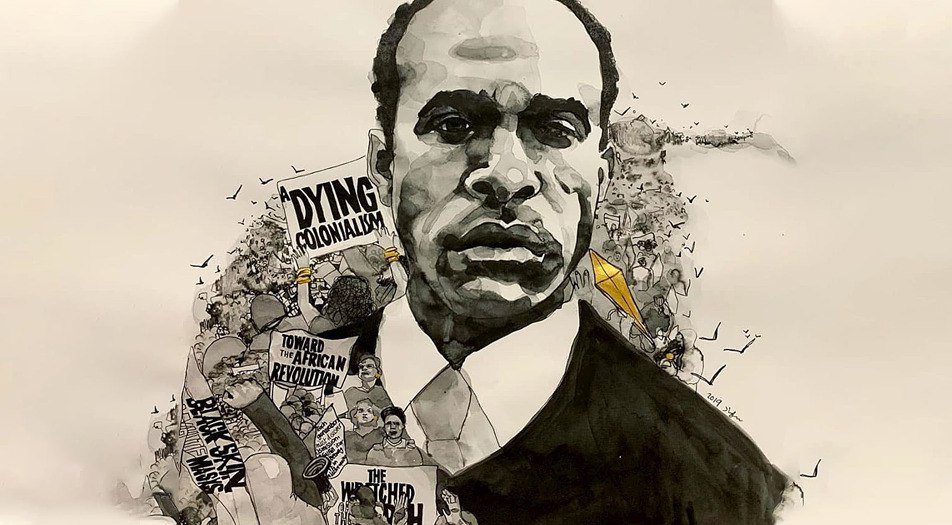

“Alguns especialistas defendem que os objetos em disputa devem permanecer nos museus, responsáveis por assegurar sua sobrevivência até os dias atuais”, diz o pesquisador. Dentre as restituições demandadas pela África estão os Bronzes de Benin, esculturas feitas em homenagem aos ancestrais de reis e rainhas que adornavam palácios do reino de Benin, localizado no atual território da Nigéria, e hoje integram o acervo do Museu Britânico. Na avaliação de Ribeiro, museus universitários com coleções etnográficas e arqueológicas desempenham papel central nesse movimento de repensar acervos formados a partir de legados coloniais. Além de contar com pesquisadores que se dedicam a estudar os povos de onde os objetos vieram, esses museus são instituições que funcionam como espaços mais democráticos, favorecendo o acesso de populações tradicionais às suas coleções, na avaliação de Ribeiro. De acordo com o historiador, no Brasil esse movimento ganhou corpo a partir da Constituição de 1988, quando indígenas e quilombolas foram reconhecidos como sujeitos de direito. “Apesar de os museus enxergarem a cultura dessas comunidades como algo que deve ser preservado, seus integrantes ainda não são vistos como protagonistas de processos históricos”, observa.

Como parte de pesquisas e reflexões que vem desenvolvendo nos últimos 10 anos, a museóloga Marília Xavier Cury, do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP, tem buscado construir novas relações entre os indígenas e o museu. “O MAE dispõe de objetos que foram coletados em relações violentas, como a colonização do oeste paulistano no início do século XX. Essa história não pode ser apagada, mas precisamos tirar o estigma do passado, atribuindo novos sentidos às coleções”, defende. Em 2016, três povos tradicionais foram convidados para desenvolver uma exposição com o acervo do museu. As coleções do MAE, fundado em 1989, foram constituídas por outras unidades da USP, entre elas o Museu Paulista, de onde vieram as coleções kaingang, guarani-nhandewa e terena, povos que vivem no centro-oeste do estado de São Paulo. “Por meio dessa colaboração, queremos trazer a história dos objetos para o presente”, afirma. Os Guarani-nhandeva, Terena e Kaigang, com quem Cury já desenvolvia estudos, passaram a colaborar com o museu na busca de novos significados para as coleções. “Nessa parceria, o museu presta conta aos indígenas sobre o que fez com os objetos de seus antepassados, enquanto eles falam sobre os significados dessas peças em suas próprias culturas”, destaca.

Como resultado, no início de 2019 foi inaugurada a mostra Resistência já! Fortalecimento e união das culturas indígenas. “A exposição funcionou como pretexto para o MAE reavaliar seu papel social, discutindo a formação e o significado do seu acervo e também foi uma oportunidade para se reconciliar com os indígenas”, conta. Cury afirma que as teorias pós-coloniais funcionaram como ponto de partida para esse movimento de repensar o legado colonial dos museus, porém foi a partir da perspectiva dos intelectuais da descolonização, como o português Boaventura de Sousa Santos e o peruano Aníbal Quijano (1928-2018), que as ideias ganharam impulso. “Os pós-coloniais começaram a enxergar o papel de grupos minoritários na história, mas o pensamento decolonial abriu as portas para que ingressassem nas instituições acadêmicas”, avalia. Em desenvolvimento desde a década de 1990, o pensamento decolonial é considerado um desdobramento das teorias pós-coloniais e procura absorver outros tipos de saberes em suas reflexões, dentre eles os conhecimentos de povos originários (ver reportagem Conhecimento expandido).

Uma das curadoras da exposição no MAE, Susilene Elias de Melo, líder kaingang e assistente do pajé na Terra Indígena Vanuíre, no interior de São Paulo, menciona dois artefatos que tiveram seus significados ampliados a partir do trabalho conjunto: panelas de barro com fundo oval, denominadas kukron, originalmente usadas para cozinhar e armazenar alimentos, e objetos sonoros utilizados para espantar inimigos e em rituais sagrados. “Ambos são de cerâmica, elemento fundamental na cultura kaingang, porém já não eram mais feitos na aldeia. Por meio do contato com eles, reestabelecemos elementos da nossa identidade e da nossa história”, afirma. “Se o museu cuida das peças e trabalha em conjunto conosco para pensar o seu significado, não há necessidade de pedir a devolução”, considera. Melo explica que, em geral, as demandas de repatriação envolvem bens que permitirão reestabelecer questões espirituais pendentes. Estão nessa categoria despojos mortais que, ao lado de bens culturais, costumam formar parte do acervo de museus de arqueologia e ciências naturais. “A presença de remanescentes humanos em museus evidencia como nossos povos foram desumanizados e vistos apenas como objeto de estudo, no decorrer da história”, lamenta Melo, lembrando que atualmente as instituições não costumam expor tais originais – eventualmente utilizam réplicas.

Por outro lado, a arqueóloga Veronica Wesolowski, do MAE, explica que pesquisas com remanescentes humanos permitem entender processos de adoecimento e morte, além de contribuir para a compreensão do comportamento dos povos em relação a práticas de saúde e ao cuidado de doentes. “Ao longo da história, a ciência ocidental lidou com esses remanescentes desde uma perspectiva de poder e essa postura precisa ser revista”, sustenta. Wesolowski esclarece que embora a Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) disponha de um código de ética para orientar as práticas de pesquisa, o país não conta com uma legislação específica para tratar de remanescentes humanos. “Na Inglaterra, por exemplo, a legislação é clara. Em muitos casos, os esqueletos podem ser estudados mas têm prazo para serem devolvidos à comunidade de origem”, comenta. Nos Estados Unidos, a Lei de Repatriamento e Proteção das Sepulturas dos Nativos Americanos regula o desenvolvimento de pesquisas, incluindo escavações arqueológicas em sepultamentos e a guarda de objetos em museus.

A legislação internacional que regula as solicitações de repatriação envolvendo bens extraídos dos territórios originais durante períodos coloniais tem aplicação restrita. Marcílio Franca, professor de direito da arte da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), explica que os marcos normativos estabelecidos a partir dos anos 1970 não são retroativos. No caso do atual tráfico de objetos culturais, quando se trata de um bem tombado que é furtado ou roubado, as primeiras providências devem ser comunicar à polícia e ao órgão do patrimônio histórico, como o Iphan, ou ao órgão estadual, que incluirão o item desaparecido na Lista de Bens Culturais Procurados. Para isso, destaca Franca, é fundamental que o colecionador ou o museu mantenham fotos e descrições de seu acervo. “Hoje existem aplicativos que permitem criar bancos de dados domésticos com o chamado object ID, que oferece informações sobre o lugar e a data da compra, o proprietário anterior, o valor, entre outros detalhes”, conta o pesquisador, que também é procurador-chefe da força-tarefa do Patrimônio Cultural do Ministério Público de Contas da Paraíba. De acordo com ele, o object ID é fundamental para o trabalho da polícia que, por seu intermédio, pode solicitar a inclusão de determinada peça no banco de dados da Interpol.

Fabio Guimarães Rolim, coordenador-geral de Autorização e Fiscalização do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan, explica que, no Brasil, não há uma base unificada de dados sobre bens culturais protegidos que tenham desaparecido ou sido roubados. O que existe são múltiplas plataformas de distintas instituições, incluindo a do Iphan e a do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Rolim chama a atenção para a diferença entre os termos restituição e repatriação. “O termo restituição é entendido como o retorno ao local de origem de bens que tenham sido roubados. Repatriação envolve situações que não são facilmente definidas como ilícitas, ou cuja origem se situe em períodos históricos em que não existia o atual entendimento sobre a ilegalidade da retirada de bens de seus contextos de origem”, esclarece, lembrando que esse é o caso, por exemplo, dos questionamentos sobre os acervos arqueológicos e etnográficos de museus europeus constituídos em períodos coloniais. Christofoletti, da UFJF, lembra que o Brasil é um dos países do mundo com maior índice de exportações ilegais de bens culturais. Apesar disso, Rolim, do Iphan, afirma que o instituto desconhece casos de bens culturais que tenham deixado o território nacional ilegalmente e cuja restituição esteja sendo reivindicada pelo Estado brasileiro.

Autor de dezenas de estudos envolvendo pedidos de repatriação de bens culturais, mundo afora, Tullio Scovazzi, professor de direito internacional da Universidade de Milão-Bicocca, na Itália, explica que as disputas legais costumam incluir duas formas distintas de compreensão do patrimônio cultural. A primeira se baseia no pressuposto de que os bens culturais devem circular livremente entre os Estados e estão sujeitos a controles alfandegários, enquanto a segunda enfatiza a natureza particular do patrimônio cultural, que representa a história e a identidade de um povo, e o consequente direito do Estado de origem de limitar ou proibir sua exportação. “Uma diferença tão radical de pontos de vista dificulta o estabelecimento de tratados para enfrentar a questão dos movimentos ilícitos do patrimônio cultural”, disse Scovazzi em entrevista a Pesquisa FAPESP por e-mail. Já em relação à restituição de bens culturais removidos durante períodos coloniais, ele reconhece que, em muitos casos, a resposta dos museus europeus tem sido negativa. “Na minha opinião, a remoção de propriedades culturais durante a colonização é um caso típico em que há exploração da fraqueza de outros povos. Por esse motivo, as propriedades deveriam ser devolvidas, quando solicitadas”, finaliza.

Projeto

Patrimônio, memória e narrativas da história afro-brasileira e indígena: Relações entre políticas culturais e produção do conhecimento no Brasil contemporâneo (nº 17/19781-3); Modalidade Bolsa de Doutorado; Pesquisadora responsável Maria Cristina Cortez Wissenbach (USP); Bolsista David William Aparecido Ribeiro; Investimento R$ 171.575,59.

Artigos científicos

CURY, M. X. Museu e exposição – O exercício comunicacional da colaboração e da descolonização com indígenas. Museu Goeldi: 150 anos de ciência na Amazônia. p. 313-48. 2019.

CHRISTOFOLETTI, R. e ACERBI, V. S. Brazil on the circuit of international cultural relations: Return and devolution of ethnographic goods. Anais do 1º Congresso Internacional Gestão dos Patrimônios da Humanidade Urbanos. 2020.

SCOVAZZI, T. Meriti e limiti dei trattati multilateral sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati. Editoriale Scientifica. v. 3, p. 1633-58. jul. 2019.

Fonte: Pesquisa Fapesp | Foto: Bronzes de Benin, The Trustees of the British Museum.